Organización

MAN y Amigos del Museo Arqueológico Nacional (AMAN)

Dirección

Ángel Morillo Cerdán (Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid)

Calendario

20 y 27 de octubre y 3, 17 y 24 de noviembre, 18:00-20:00 h

Lugar de celebración

Salón de actos MAN. Presencial

Matrícula general: 50 euros

Socios AMAN: 25 euros

Matrícula abierta desde el día 1 de septiembre de 2025

Adjuntando justificante de pago por transferencia a la cuenta IBAN: ES59 0081 7118 5400 0195 6601 (Concepto Nombre y apellidos, Arqueología urbana)

Fecha límite de inscripción: 17 de octubre de 2025

Arqueología urbana en ciudades históricas

Desde los años sesenta-setenta del siglo XX, las circunstancias económicas favorables implicaron un aumento de la sensibilización social y la progresiva valoración del Patrimonio Histórico más allá de lo que era simplemente estético. Esto hizo posible el despegue de las intervenciones en medio urbano, y que la arqueología de las ciudades históricas, sometida a condicionantes determinados por la propia presencia de edificios que ocultan el subsuelo y los intereses económicos y especulativos sobre el valor de los solares, fuera objeto de una especial reflexión.

La Arqueología Urbana ha de entenderse como un proyecto integral de investigación arqueológica cuya finalidad es el conocimiento de la historia de la ciudad, tanto en su sentido vertical (tiempo) como horizontal (espacio), y cuyo objetivo no son los solares aislados, sino la ciudad en sí, concebida como un sólo yacimiento. En el caso español, la aprobación de la Ley de Patrimonio Histórico de 1985, que declara el subsuelo de propiedad pública y obliga a excavar en los cascos históricos de las ciudades, implica además la transferencia de las competencias en esta materia a las Comunidades Autónomas, que aplican diferentes protocolos y normativas.

Algunos de los proyectos que se iniciaron en los años ochenta del siglo XX y que fueron modélicos en su momento, han acabado finalizando. Otros proyectos se mantienen activos con planteamientos integrales sobre la actuación en la ciudad. Todos ellos se sostienen mediante convenios entre diversas instituciones y centros universitarios de investigación, que tienen una notable presencia. Desgraciadamente, numerosos centros urbanos militan en un último grupo caracterizado por las intervenciones puntuales, pero sin otra coordinación que el estricto cumplimiento de la ley o la voluntad de cooperación o recopilación de los datos accesibles por parte de investigadores aislados con fines de investigación integral. Presentaremos aquí algunos de los mejores ejemplos.

Programa:

20 de octubre

Ángel Morillo Cerdán (Universidad Complutense de Madrid)

Presentación del curso: «Entre la realidad y el deseo. Arqueología urbana en ciudades históricas a comienzos del siglo XXI»

Desiderio Vaquerizo Gil (Universidad de Córdoba)

Córdoba, yacimiento vivo. Arqueología y problemas de gestión

27 de octubre

Ángel Morillo Cerdán (Universidad Complutense de Madrid)

Los campamentos romanos de León. Arqueología urbana y perspectivas de investigación

3 de noviembre

José Miguel Noguera Celdrán (Universidad de Murcia)

Carthago Nova: historia y patrimonio de una metrópoli mediterránea

17 de noviembre

Romana Erice Lacabe y Carmen Aguarod Otal (Servicio Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza)

Los museos de la ruta de Caesaraugusta: intérpretes de la arqueología urbana

24 de noviembre

Carmen Fernández Ochoa (Universidad Autónoma Madrid) y Almudena Orejas Saco del Valle (Instituto de Historia, CSIC)

Gijón: de la civitas antigua a la ciudad actual

20 de octubre

Presentación del curso: «Entre la realidad y el deseo. Arqueología urbana en ciudades históricas a comienzos del siglo XXI»

Ángel Morillo Cerdán (Universidad Complutense de Madrid)

Córdoba, yacimiento vivo. Arqueología y problemas de gestión

Desiderio Vaquerizo Gil (Universidad de Córdoba)

La fundación de Córdoba en el solar que todavía hoy ocupa, donde el paisaje dibujaba con claridad la transición entre dos universos geográficos, culturales y también humanos, tuvo como principal justificación su control sobre el río, verdadero ‘don’ del sur peninsular y factor determinante de civilización; un punto geoestratégico, en el punto mismo en el que se inicia el valle del Guadalquivir, reforzado por importantes vías de comunicación, con acceso garantizado a una amplia batería de recursos y nudo comercial de primer orden favorecido por su puerto fluvial, con salida directa al Atlántico. Fueron premisas de gran trascendencia para Roma, que hizo de ella núcleo rector del territorio y le concedió un rol capitalino, refrendado siglos más tarde por los musulmanes, que dan paso a un nuevo periodo de esplendor urbano y político.

Hablamos, pues, de un paradigma de ciudad histórica que, no obstante, ha vivido décadas de enorme tensión patrimonial debido a una mala gestión y múltiples pérdidas.

Desiderio Vaquerizo Gil

Catedrático de Arqueología de la Universidad de Córdoba desde el año 2002 e IP del Grupo de Investigación Sísifo, Desiderio Vaquerizo Gil ha coordinado equipos, dirigido multitud de proyectos, desempeñado importantes cargos de gestión y creado una importante escuela. Ha organizado y participado en congresos nacionales e internacionales; publicado en revistas de alto impacto en varios idiomas y es autor de una larga serie de monografías, además de dirigir una veintena de Tesis Doctorales. También ha propiciado convenios con todo tipo de instituciones y empresas, en una apuesta decidida por la inserción laboral de sus egresados. Divulgador científico convencido, mantiene una intensa relación con los medios de comunicación (tv, radio y prensa), ha impartido infinidad de conferencias, comisariado varias exposiciones, dirige el proyecto de cultura científica Arqueología somos todos, y es columnista en prensa diaria desde 2009. Cuenta con una abultada relación de premios, y es Correspondiente de la Real Academia de Córdoba (2014) y del DAI Madrid (2016) y Numerario de la Academia Andaluza de la Historia (2015).

27 de octubre

Los campamentos romanos de León. Arqueología urbana y perspectivas de investigación

Ángel Morillo Cerdán (UCM)

Las excavaciones desarrolladas por A. García y Bellido en diversos puntos de la ciudad de León constituyeron un esfuerzo notable para el conocimiento del asentamiento romano ubicado bajo el caso urbano que, desgraciadamente, no tuvo continuidad hasta muchos años más tarde. A partir de la transferencia las competencias en materia de Patrimonio Cultural a la Comunidad Autónoma de Castilla y León en 1985, la actividad arqueológica se ha extendido durante los últimos veinte años a varias decenas de solares. Salvo excepciones, los sondeos arqueológicos son aleatorios, motivados por las necesidades constructivas en la ciudad. Aunque se ha avanzado mucho, y a pesar de los esfuerzos del Servicio Municipal de Arqueología, no ha existido un proyecto integral de Arqueología Urbana.

Dentro de los proyectos de I+D que venimos desarrollando en los últimos 20 años, el asentamiento romano de León ha recibido una atención especial. La secuencia estratigráfica revela la existencia de 3 campamentos legionarios superpuestos, dos de ellos vinculados a la legio VI victrix, asentada entre el Cambio de Era y el comienzo del periodo flavio, y el tercero, de la legio VII gemina, que se instala hacia el 74 d. C. permaneciendo en este lugar hasta el final del Imperio. A partir de ese momento, León se convirtió en la base de operaciones permanente de esta unidad en todo el Imperio. Las excavaciones realizadas durante los últimos veinte años en el centro urbano han revelado numerosos aspectos del campamento, que sigue la disposición rectangular canónica con esquinas redondeadas y cuatro grandes puertas a cada lado. Gradualmente, las excavaciones revelan detalles sobre las infraestructuras sanitarias, el suministro de agua, la distribución interna y los edificios interiores del campamento (termas, principia, pretorio). Pero sin duda las novedades más llamativas se han localizado al exterior del campamento, donde se constatan estructuras pertenecientes a su vicus militar anejo las murallas, entre las que destaca el anfiteatro, además de un segundo vicus militar satélite, Ad Legionem, situado a 2, 2 km del campamento de la Legión VII, en el actual barrio leonés de Puente Castro.

Ángel Morillo Cerdán

Ángel Morillo Cerdán es Doctor en Geografía e Historia (especialidad Arqueología) por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, título obtenido en 1996. Entre 2000 y 2007 fue Profesor Titular de Arqueología en la Universidad de León, incorporándose en noviembre de 2007 al Departamento de Ciencias y Técnicas Historiográficas y de Arqueología de la Universidad Complutense de Madrid. Desde febrero de 2017 es Catedrático de Arqueología en la citada universidad.

Su labor científica se ha orientado al conocimiento de diversos aspectos relativos al proceso de implantación romana en la región septentrional de la Península Ibérica. Ha publicado numerosos estudios sobre cerámica, numismática, fortificaciones, navegación y comercio romanos y, especialmente, sobre los Arqueología militar romana en España, en particular los campamentos, dedicando especial atención los yacimientos militares altoimperiales de Herrera de Pisuerga (Palencia), Astorga y, especialmente, León y su territorio, además de recintos tardorrepublicanos como El Pedrosillo y Cáceres el Viejo.

Es autor de varias monografías más en colaboración con diversos investigadores, además de numerosas ediciones científicas, capítulos de libros, artículos en revistas indexadas de reconocido prestigio tanto españolas como extranjeras, así como ponencias y comunicaciones a congresos. Ha participado en diversos proyectos de investigación, habiendo dirigido varios proyectos del Plan Nacional de Investigación sobre Arqueología Militar (I+D BHA2002-03305; I+D HUM2006-00534; I+D HAR 2011-24095 HIST; I+D HAR2017-85929-P), además de otros proyectos concedidos por la Junta de Castilla y León. Asimismo, ha asumido la participación española en proyectos europeos como el Programa Cultura 2000: Frontiers of the Roman Empire (2006-2007). Ha participado en una decena de prospecciones y excavaciones en Castilla y León (territorio de León, complejo militar de campamentos para prácticas de Trobajo del Camino), como en Extremadura (complejo militar romano del Pedrosillo) y la Comunidad de Madrid (La Cabilda en Hoyo de Manzanares, Valdetorres del Jarama).

Ha sido director científico y organizador de, entre otros, los dos Congresos de Arqueología Militar Romana en Hispania celebrados hasta la fecha, el primero en Segovia en 1998 (publicado en Anejos de Gladius 5, Madrid, 2002) y el segundo en León en 2004 (León, 2006). En septiembre de 2006 organizó el Internacional Congress of Roman Frontier Studies en León, que se celebraba por primera vez en España, de cuyo comité permanente forma parte en representación de España. Ha sido comisario de varias exposiciones y es miembro de varios comités de redacción de revistas, habiendo sido director de la revista Archivo Español de Arqueología, del CSIC, entre 2016 y 2019. Desde 2021 es director del departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología en la UCM.

3 de noviembre

Carthago Nova: historia y patrimonio de una metrópoli mediterránea

José Miguel Noguera Celdrán (Universidad de Murcia)

Cartagena es una ciudad mediterránea con más de 2250 años de historia y un riquísimo patrimonio cultural y arqueológico convertido en herencia y legado cultural que ha transformado la ciudad desde el punto de vista urbano, económico y social. Los grandes proyectos arqueológicos desarrollados en la ciudad en los últimos 35 años (como los del teatro, el Parque arqueológico del Molinete, el consorcio Cartagena Puerto de Culturas y el anfiteatro) han permitido conocer mejor su historia material, desde la etapa fundacional cartaginesa hasta el periodo contemporáneo. En la conferencia se abordarán los grandes hitos en la gestión y valorización del patrimonio, que han convertido Cartagena en una comunidad patrimonial y un importante destino turístico cultural, y se expondrán algunos de los principales rasgos de su contexto histórico y arqueológico, en particular en épocas púnica, romana y tardoantigua.

José MIguel Noguera Celdrán

José Miguel Noguera Celdrán es Licenciado en Geografía e Historia (1989) y doctor en Historia Antigua y Arqueología (1993) por la Universidad de Murcia. Catedrático de Arqueología en la Universidad de Murcia desde abril de 2011. Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales 2012. Director del Corpus Signorum Imperii Romani-España (2013-2024) y director de Archivo Español de Arqueología y de Anejos de Archivo Español de Arqueología (desde 2019). Miembro de pleno derecho del Deutsches Archäologisches Institut. Coordinador del área científica ‘Estudios del pasado: Historia y arqueología, Arqueología’ de la Agencia Española de Investigación (desde 2020). Director científico del proyecto Parque Arqueológico del Molinete de Cartagena. Investigador Principal en proyectos nacionales (6) y regionales (10) subvencionados por programas competitivos de I+D+i. Autor y/o editor de 40 libros completos y de más de 300 publicaciones en revistas científicas, capítulos de libros y congresos, tanto nacionales como internacionales, relacionados con sus líneas de investigación, centradas en la arquitectura y escultura hispanorromana y la gestión del patrimonio. Desempeñó diversos cargos y puestos en la administración pública y sociedades anónimas de carácter público (2003-2008).

17 de noviembre

Los museos de la Ruta de Caesaraugusta: intérpretes de la arqueología urbana

Romana Erice Lacabe y Carmen Aguarod Otal (Servicio Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza)

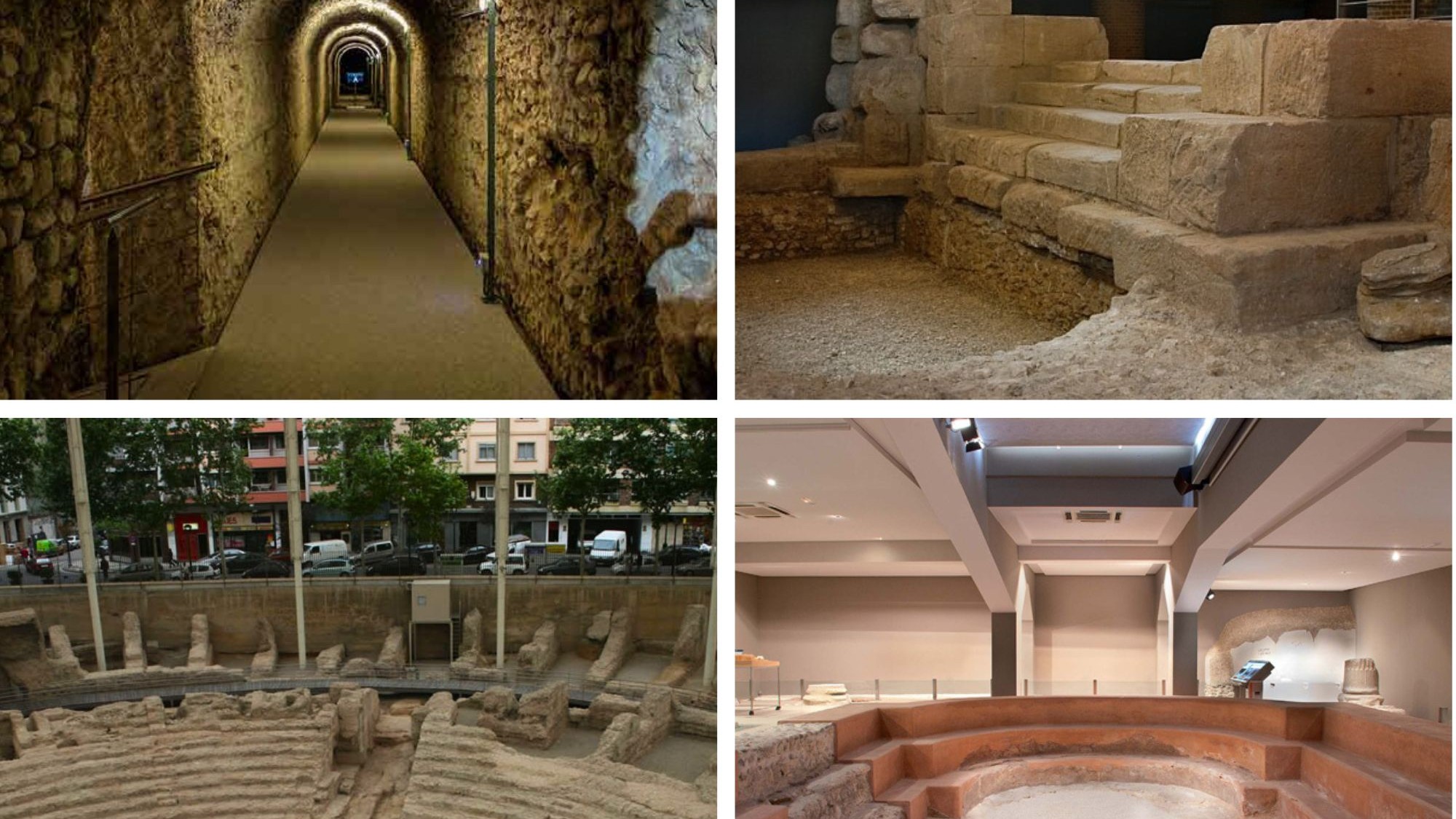

El descubrimiento fortuito del teatro romano de Zaragoza, en el año 1972, puede considerarse el inicio de la historia de la arqueología urbana en la ciudad. A partir de ese momento comienzan las excavaciones por parte del Museo de Zaragoza, pero sin un protocolo oficial previo que regulara las intervenciones. En el año 1979, coincidiendo con el primer Ayuntamiento democrático de la ciudad, se inician las negociaciones entre la Administración central y la local para controlar los permisos de construcción y realizar las intervenciones arqueológicas previamente a la concesión de las licencias de obras. En octubre de 1981 se crea una pionera Sección de Arqueología Municipal, que desarrollará una intensa actividad durante décadas.

En la actualidad, Zaragoza es un ejemplo de la integración de la arqueología urbana en la ciudad mediante cuatro museos municipales de sitio que conforman la Ruta de Caesaraugusta: en 1995 se inaugura el Museo del Foro, en 1999 el Museo de las Termas públicas, en el año 2000 el Museo del Puerto fluvial y finalmente en 2003 el Museo del Teatro. Los cuatro se insertan en la trama urbana del casco histórico de Zaragoza, interpretando los hallazgos y permitiendo el acceso y el conocimiento de los principales espacios públicos de la ciudad romana.

Romana Erice Lacabe y Carmen Aguarod Otal

Romana Erice Lacabe es Jefa del Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza. Doctora en Historia por la Universidad de Zaragoza, su tesis versó sobre las Fíbulas del Nordeste de la Península Ibérica, siglos I a.e a IV d.e., publicada en 1995 por la Institución Fernando el Católico.

Formó parte de la Sección de Arqueología del Ayuntamiento de Zaragoza, donde participó en excavaciones urbanas entre los años 1986 a 1999. En ese último año pasó a formar parte de la Unidad de Museos del Ayuntamiento, donde ha colaborado activamente en la musealización de los restos conservados pertenecientes a las Termas Públicas, al Puerto fluvial y, sobre todo, al Teatro romano.

Su labor investigadora se ha centrado tanto en los “pequeños Bronces” de época romana, sobre los que ha publicado numerosos trabajos, como en temas relacionados con la musealización del Puerto Fluvial y del Teatro de Caesaraugusta, además de trabajos de divulgación de los museos que integran la llamada Ruta de Caesaraugusta.

Es miembro de número del ICOM y Miembro Correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán. Forma parte del Consejo de Redacción de las revistas Zephyrus y Trabajos de Arqueología Navarra.

Carmen Aguarod Otal es doctora en Historia por la Universidad de Zaragoza desde 1990, con la Tesis titulada La cerámica romana importada de cocina en la Tarraconense. Es miembro de número del ICOM (Consejo Internacional de Museos), de la APME (Asociación Profesional de Museólogos de España) y vocal de la junta directiva de la Sociedad de Estudios de la Cerámica romana en Hispania (SECAH)- EX OFFICINA HISPANA.

Realiza su actividad laboral en el Ayuntamiento de Zaragoza a partir del año 1981, como arqueóloga, dentro del Servicio del Casco Histórico, realizando numerosas excavaciones urbanas.

En 1994 se traslada al Servicio de Cultura del Ayuntamiento, donde se responsabiliza de los proyectos de musealización del Foro de Caesaraugusta, inaugurado en 1995. Desde 1996 ocupó la jefatura de la Unidad de Museos y Exposiciones, dirigiendo y coordinando varios proyectos museológicos y museográficos entre los que destacan los dedicados a los museos de sitio de las Termas Públicas, el Puerto Fluvial y el Teatro de Caesaragusta, inaugurados en 1999, 2000 y 2003 respectivamente.

Desde el año 2005 al 2007 pasó a ocupar la jefatura del Servicio de Investigación y Difusión del Patrimonio Cultural en el Gobierno de Aragón.

En el año 2007 regresó a su puesto en el Ayuntamiento de Zaragoza, y posteriormente a la jefatura del Servicio de Cultura, de la que se jubiló en 2018.

Es autora de numerosas publicaciones, tanto de carácter científico como divulgativo, dedicadas a la cerámica de uso común en época romana y a los cuatro museos arqueológicos municipales de Zaragoza que conforman la Ruta de Caesaraugusta; que así mismo han sido objeto, frecuentemente, de sus comunicaciones en reuniones científicas, ponencias, cursos de doctorado y conferencias.

Bahía de Gijón y cabo Torres (© Archivo fotográfico. Museos Arqueológicos de Gijón. FMCE y UP del Ayuntamiento de Gijón/Xixón. Fotografía: Autoridad Portuaria de Gijón)

24 de noviembre

Gijón: de la civitas antigua a la ciudad actual

Carmen Fernández Ochoa (Catedrática Universidad Autónoma Madrid) y Almudena Orejas Saco del Valle (Profesora de Investigación Instituto de Historia, CSIC)

A lo largo de la década de 1980, el “Proyecto Gijón de Excavaciones Arqueológicas” sirvió de marco a una serie de trabajos arqueológicos que sentaron las bases del conocimiento del pasado de la ciudad. Tras más de cuatro décadas de trabajos de intervenciones arqueológicas en el concejo gijonés, el conocimiento de los vestigios de su pasado ha permitido no solo dar a conocer sus principales restos (termas de Campo Valdés, muralla, ocupación de Cimavilla, villa de Veranes, yacimiento de la Campa Torres), sino además ir construyendo una propuesta sobre la configuración y evolución de la civitas romana.

Todo ello se integra, además, en una visión diacrónica de la historia de la ciudad y el concejo. El conocimiento y las medidas de protección del patrimonio se han convertido en uno de los principales activos de Gijón, en términos culturales y socio económicos.

Carmen Fernández Ochoa y Almudena Orejas

Carmen Fernández Ochoa es catedrática Emérita de Arqueología en la Universidad Autónoma de Madrid. Desde 1981 hasta fechas recientes, ha dirigido diversas excavaciones en el marco del “Proyecto Gijón de Excavaciones Arqueológicas”. Fruto de sus numerosas intervenciones en el casco histórico de Gijón, han salido a luz nuevos testimonios del núcleo romano a los que se añaden la reinterpretación de las termas de Campo Valdés, junto con el análisis detallado de la posición de Gijón y de la costa astur en el contexto del Imperio romano. También ha desarrollado trabajos en el territorium, en el que destacan las excavaciones en la villa de Veranes. En el marco general de las investigaciones sobre la época romana en el NW, ha prestado atención a otras líneas de trabajo, como los estudios sobre los sistemas de amurallamiento urbano en Hispania, la problemática de la navegación atlántica o el replanteamiento de la romanización del norte y noroeste peninsular. Todo ello se ha realizado en el marco de numerosos proyectos de I+D+I, autonómicos, nacionales e internacionales, de los que ha sido investigadora principal, y ha dado lugar a diversas monografías, ponencias y artículos publicados, así como a la organización de congresos y a actividades de difusión patrimonial de las investigaciones, como el comisariado para crear varios museos y la coordinación de numerosas exposiciones.

Almudena Orejas Saco del Valle es Profesora de Investigación del CSIC, en el Departamento de Arqueología del Instituto de Historia. Es doctora en Historia Antigua (UCM) y DEA en Méthodologies et techniques nouvelles en Sciences de l’Homme en la Université de Franche-Comté. Especializada en Arqueología de los paisajes rurales y mineros antiguos. Su investigación se centra en los procesos de integración de territorios y comunidades en el dominio romano: funcionamiento del suelo provincial como base de la explotación del Imperio y de instrumentos de control como la agrimensura o la fiscalidad. Ha sido IP de proyectos europeos y nacionales y forma parte del equipo de investigación de Las Médulas (León) y de otras zonas mineras del NW hispano. Participa desde hace dos décadas en investigaciones arqueológicas en el concejo de Gijón, centradas en la estructuración territorial de la civitas y su poblamiento. En este contexto ha trabajado en la caracterización del fundus de Veranes y co-dirigiendo investigaciones en el “Proyecto Tabacalera” y en el yacimiento castreño y romano de La Campa Torres.

Ha sido IP de varios proyectos de investigación autonómicos, nacionales y europeos, es autora de una larga serie de publicaciones y presentaciones en congresos y ha formado parte de comités organizadores de congresos internacionales. Ha desarrollado actividad docente, comisariado varias exposiciones y participado en programas de difusión científica y transferencia del conocimiento.